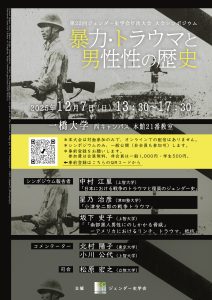

ジェンダー史学会第22回年次大会シンポジウム「暴力・トラウマと男性性の歴史」(12/7)

ジェンダー史学会第22回年次大会

開催地 一橋大学(本館2階) ※対面開催(オンラインでの配信なし)

開催日 2025年12月7日(日)

https://ghaj.jp/event/22th-2025/ (午前中の自由論題報告はこちらをご覧ください)

*本大会は対面参加のみで、オンラインでの配信はありません。

*シンポジウムのみ一般公開(非会員も参加可)します。自由論題報告は会員のみ参加可です。

*参加費は会員無料、非会員は一般1,000円・学生500円です。

午後 大会シンポジウム 13:30 – 17:30 (21番教室)

シンポジウム「暴力・トラウマと男性性の歴史」

*非会員の受付は12時30分より開始します。

報告者:

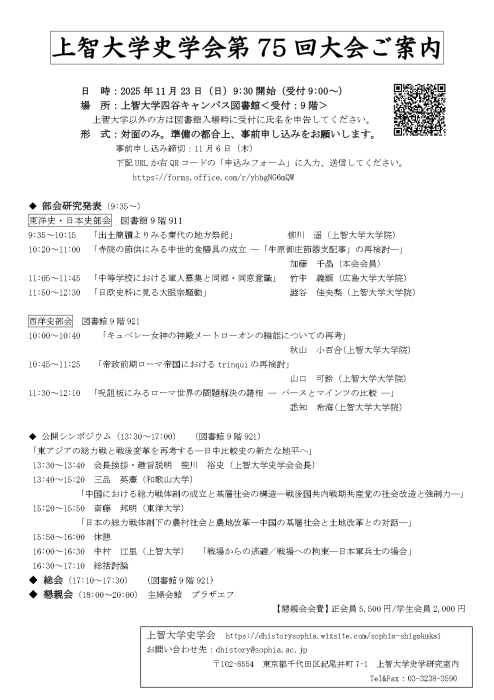

中村江里(上智大学)「日本における戦争のトラウマと復員のジェンダー史」

星乃治彦(津田塾大学)「小津安二郎の戦争トラウマ」

坂下史子(上智大学)「「南部黒人男性にのしかかる脅威」—アメリカにおけるリンチ、トラウマ、抵抗」

コメンテーター:北村陽子(東京大学)、小川公代(上智大学)

司会:松原宏之(立教大学)

趣旨説明:

現下の状況は、暴力がなにをもたらすのかについての歴史研究を要請している。暴力は物理的に身体を毀損するばかりではない。トラウマ(心的外傷)は暴力が心の統合能力をも破壊することを指し、その破壊力は、暴力が幾重にも社会的に規定されることに起因する。そして、ジュディス・ハーマンの指摘を俟つまでもなく、その深層にはジェンダーが関わることが知られている。暴力とそれがもたらす痛みを理解し、それに対処しようとするなら、その歴史的な過程への洞察が欠かせないのである。

本年度大会企画ではとくにマスキュリニティとの関係にクローズアップをかけてみたい。トラウマがいかに認識され、論じられてきたのかもまた、歴史的であり、ジェンダー化されてきた。フェミニズム運動の成果もあり、性暴力に伴うトラウマについては、各分野で多数の研究成果が蓄積されてきた。歴史学においても、性暴力の研究は進展してきた。だが、男性の暴力経験とそのトラウマを、「男性の」経験として、すなわち男性性という視点からジェンダー史として批判的に検討する作業は、近年ようやく盛んになりつつあるといえる。

そこで本シンポジウムでは、歴史の中の暴力の経験とトラウマという問題を、男性性との関係に焦点を当てて検討し直すことを目標としたい。

中村江里は、第二次世界大戦後の日本軍将兵の復員過程を、その多数を占めた壮年期の男たちの感情とトラウマに着目して考察する。続いて星乃治彦は、小津安二郎の従軍経験と戦後のトラウマ症状とに注目しながら小津作品をその男性性との関わりを解き明かす。最後に坂下史子からは、20世紀米国南部社会における黒人男性へのリンチへと射程を伸ばして、この儀礼的な処刑がいかなるインターセクショナリティをともなって作動したかの分析を得る。歴史学の北村陽子、文学の小川公代からのコメントとともに、フロアとともに議論を深めたい。

報告要旨:

中村江里(上智大学)「日本における戦争のトラウマと復員のジェンダー史」

アジア・太平洋戦争終結時、国内外あわせて719万人の男性たちが陸海軍に動員されており、その割合は20歳~40歳の男性の約6割にも上った。シベリア抑留などの一部の例外を除き、1948年には日本軍将兵の復員の手続きがほぼ完了したが、その迅速さとは裏腹に、復員軍人の戦後社会への包摂には様々な困難も存在した。本報告では、彼らのトラウマや感情に注目しながら、ジェンダーの視点で復員という現象を考察する。

星乃治彦(津田塾大学)「小津安二郎の戦争トラウマ」

映画監督小津安二郎は、日中戦争開始後まもなくして召集され、2年間、激戦地で毒ガス部隊の小隊長として戦った。帰国後、その言説は次第に時空の歪みを伴うようになり、アルコール依存も深刻となった。「回避」という戦争トラウマ症状も抱え、それが戦後の小津作品の「静謐」を現出させたと考えられる。小津は同時に、「男は黙って」「24時間戦えますか」といった寡黙な戦士を理想とする戦後の「男」の典型でもあった。

坂下史子(上智大学)「「南部黒人男性にのしかかる脅威」—アメリカにおけるリンチ、トラウマ、抵抗」

本報告は、再建期後から20世紀前半にアメリカ南部で頻発した黒人男性に対するリンチのうち、残虐な公開処刑の形をとった儀礼的なリンチにおけるトラウマ的経験と男性性の関係を考察する。リンチと抵抗運動の歴史では犠牲者の圧倒的多数を占めた黒人男性の事例が中心的に検討されてきたが、黒人女性の経験にも触れることで、この暴力における人種、階級、ジェンダー、セクシュアリティの交差を描出したい。